La réglementation française impose des obligations strictes à tous les établissements détenteurs de substances et préparations classées comme stupéfiants, depuis les pharmacies d’officine jusqu’aux établissements hospitaliers. Pour stocker vos médicaments stupéfiants et éviter des sanctions lourdes, découvrez dans cet articles les points rapides à connaître en matière de santé publique et de sécurité pharmaceutique des armoires à stupéfiants.

L’essentiel en 10 secondes

Vous êtes concerné par la réglementation si : Vous détenez ne serait-ce qu’UN médicament stupéfiant (pharmacie, cabinet médical, hôpital, cabinet vétérinaire, ambulancier…)

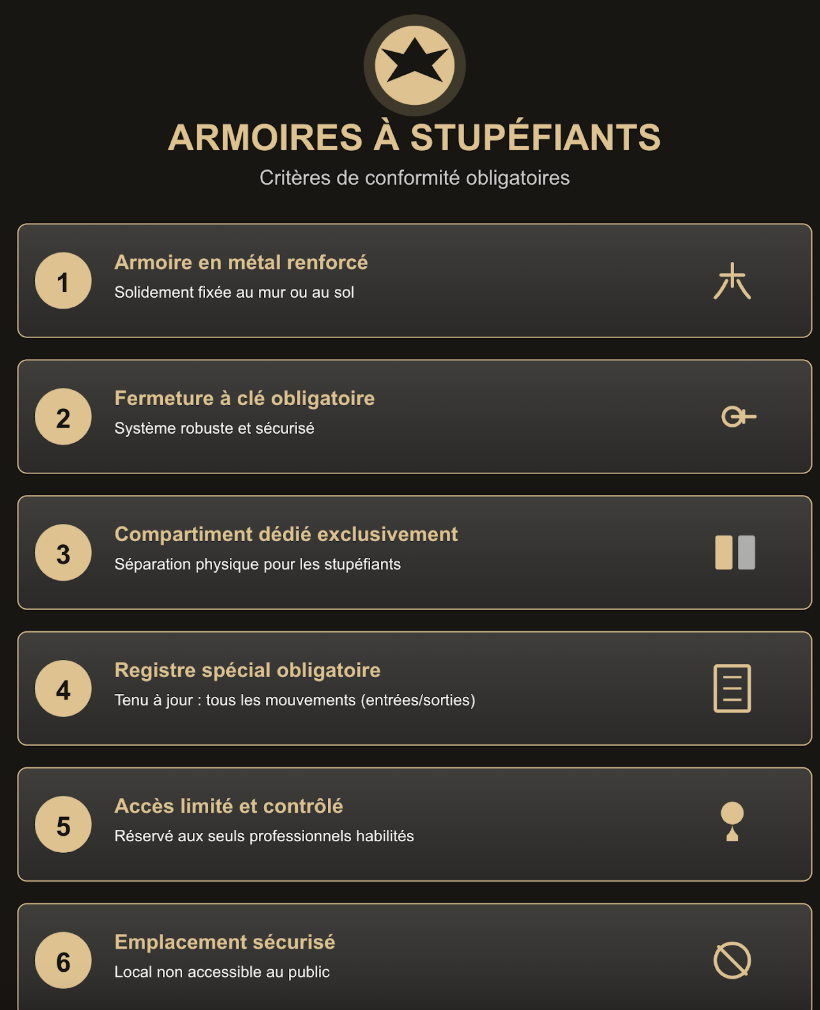

Critères de conformité minimum obligatoires :

- Armoire en métal renforcé anti-effraction

- Fermeture à clé obligatoire (système robuste)

- Fixation au sol ou au mur pour garantir la sécurisation de l’armoire

- Compartiment dédié exclusivement aux stupéfiants (séparation physique)

- Registre spécial tenu à jour de tous les mouvements (entrées/sorties)

- Accès limité aux seuls professionnels habilités

- Emplacement dans un local non accessible au public

Risque en cas de non conformité : En cas de manquement constaté lors d’un contrôle, vous vous exposez à une mise en demeure immédiate de mise en conformité, puis à des sanctions administratives et financières pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire ou définitive de votre autorisation d’exercice.

Cadre réglementaire : les textes officiels applicables

La détention et le stockage des stupéfiants en France sont encadrés par plusieurs textes réglementaires qui garantissent la sécurité de ces substances sensibles.

Les textes de référence

L’arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, à la dispensation et à l’administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses constitue le socle réglementaire principal. Ce texte précise les modalités de détention et impose l’utilisation d’armoires ou d’installations matérielles offrant toute sécurité.

L’arrêté du 12 mars 2013 fixe les modalités de détention et de stockage des médicaments stupéfiants par les établissements de santé et les pharmacies d’officine. Il introduit des dispositions spécifiques concernant les caractéristiques des armoires et les procédures de contrôle.

L’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants demeure la référence pour identifier les produits concernés par ces obligations renforcées. Cette liste est régulièrement mise à jour par décrets modificatifs.

relatif aux conditions de détention des substances et préparations classées comme stupéfiants précise qu’elles doivent être détenues dans des armoires ou locaux fermant à clé munis d’un système de sécurité renforcé contre toute tentative d’effraction.

Le Code de la santé publique, notamment ses articles R.5132-1 à R.5132-110, établit le cadre général de la réglementation des substances vénéneuses, dont les stupéfiants constituent la catégorie la plus contrôlée.

Application de la réglementation selon les structures

L’obligation de stockage sécurisé s’impose sans distinction de volume ou de fréquence d’utilisation. Dès lors qu’une structure détient ne serait-ce qu’une unité de médicament stupéfiant, l’ensemble des dispositions réglementaires s’applique intégralement.

Les établissements concernés comprennent :

Les pharmacies d’officine doivent disposer d’une armoire conforme pour toute détention de stupéfiants, qu’il s’agisse de stocks destinés à la dispensation ou de préparations magistrales contenant ces substances.

Les établissements de santé publics et privés (hôpitaux, cliniques, centres de soins) sont soumis à des obligations identiques dans leurs pharmacies à usage intérieur et dans certains services autorisés à détenir des stupéfiants (services d’urgence, blocs opératoires, services de réanimation).

Les cabinets médicaux et dentaires qui détiennent des stupéfiants pour administration immédiate doivent également respecter ces règles de stockage sécurisé.

Les établissements vétérinaires manipulant des médicaments stupéfiants pour usage animal sont également concernés par cette réglementation.

Les services d’aide médicale urgente et ambulanciers habilités à détenir des stupéfiants pour interventions d’urgence doivent disposer de dispositifs de stockage conformes, y compris dans leurs véhicules sanitaires.

Les établissements médico-sociaux (EHPAD notamment) peuvent être autorisés à détenir des stupéfiants sous conditions particulières et doivent alors respecter l’intégralité des obligations de stockage.

La cannabiculture, la production de cannabis thérapeutique et toute structure devant stocker du CBD contenant plus de 3% de THC

Caractéristiques techniques des armoires à stupéfiants

La réglementation définit précisément les caractéristiques que doit présenter le mobilier de stockage pour être considéré comme conforme.

Construction et résistance du mobilier

- L’armoire à stupéfiants doit être conçue dans des matériaux résistants à l’effraction.

- La structure métallique en acier renforcé constitue le standard généralement retenu par les fabricants pour répondre à cette exigence.

- L’épaisseur minimale des parois et la conception générale doivent permettre de résister aux tentatives d’ouverture forcée, qu’elles proviennent de l’intérieur ou de l’extérieur de l’établissement.

Il est conseillé de fixer solidement au mur ou au sol le mobilier afin d’empêcher tout déplacement ou enlèvement. Cette fixation constitue une sécurité supplémentaire contre le vol de l’armoire dans son intégralité.

Système de fermeture obligatoire

La fermeture à clé représente l’exigence minimale incontournable. Le système de verrouillage doit présenter une résistance suffisante et ne peut en aucun cas être remplacé par un simple verrou ou cadenas de faible qualité.

Certains établissements optent pour un double système de fermeture, combinant par exemple une serrure à clé traditionnelle avec un dispositif à code ou à badge électronique. Cette double sécurité, bien que non obligatoire dans tous les contextes, est fortement recommandée dans les structures où de nombreux professionnels sont habilités à accéder aux stupéfiants.

Les systèmes électroniques avec traçabilité automatique permettent également d’enregistrer automatiquement chaque ouverture, l’identité de la personne accédant à l’armoire et l’heure exacte de l’intervention.

Le compartiment spécial dédié

Si elle est destinée à stocker d’autres produits que les stupéfiants, l’armoire doit comporter un compartiment exclusivement réservé aux stupéfiants, séparé physiquement des autres médicaments. Cette séparation peut être réalisée par un tiroir, une section ou un casier distinct au sein de l’armoire.

Ce compartiment spécial doit être clairement identifié et ne peut en aucun cas servir au stockage d’autres produits pharmaceutiques, même soumis à prescription restreinte. Cela facilite les inventaires et renforce la traçabilité de ces substances particulièrement sensibles.

Emplacement et visibilité de l’armoire

L’armoire doit être installée dans un local non accessible au public, à l’écart des zones de passage et suffisamment éloignée des issues et accès extérieurs afin de ne pas attirer l’attention sur le lieu de stockage des stupéfiants..

Par exemple, dans les pharmacies d’officine, l’armoire se situe généralement dans l’arrière-officine ou dans un local technique réservé aux professionnels.

Dans les établissements de santé, elle trouve sa place dans la pharmacie à usage intérieur ou dans des locaux spécifiquement sécurisés au sein des services autorisés.

qui peut ouvrir l’armoire à stupéfiants ?

La réglementation définit strictement les catégories de professionnels autorisés à accéder aux armoires à stupéfiants et impose des procédures de contrôle rigoureuses.

Personnels habilités selon les structures

Dans les pharmacies d’officine, seuls le pharmacien titulaire et les pharmaciens adjoints disposent de l’autorisation d’accéder à l’armoire à stupéfiants. Les préparateurs en pharmacie ne peuvent y accéder que sous la supervision directe et effective d’un pharmacien responsable.

Dans les établissements de santé, le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur (PUI) définit la liste nominative des personnels autorisés. Cette liste comprend généralement les pharmaciens hospitaliers, certains préparateurs en pharmacie désignés, ainsi que les cadres de santé responsables dans les services détenteurs.

Dans les services de soins autorisés à détenir des stupéfiants (urgences, réanimation, blocs opératoires), l’accès est strictement limité aux infirmiers diplômés d’État (IDE) en fonction et, selon l’organisation, aux médecins du service. Le cadre de santé ou l’infirmier référent détient généralement la responsabilité de la gestion quotidienne.

Pour les médecins et dentistes en cabinet libéral, le praticien lui-même reste le seul détenteur des clés, sauf délégation explicite et documentée à un collaborateur spécifiquement formé.

Procédures d’accès et de contrôle

Chaque accès à l’armoire doit faire l’objet d’une traçabilité documentée. Même en l’absence de prélèvement de stupéfiants, toute ouverture devrait idéalement être consignée, particulièrement dans les établissements de grande taille.

Dans les structures fonctionnant en continu (exemple des hôpitaux), un système de transmission des clés entre les équipes successives doit être établi, avec enregistrement des remises de clés dans un cahier dédié ou un système informatisé.

Certains établissements instaurent un système de double détention des clés : deux professionnels différents détiennent chacun une clé, et l’ouverture de l’armoire nécessite la présence simultanée des deux personnes. Ce fonctionnement assez contraignant est surtout mis en place dans un contexte de risques importants.

Responsabilités individuelles et collectives

Le pharmacien responsable (titulaire d’officine ou gérant de PUI) porte la responsabilité juridique principale du stockage et de la gestion des stupéfiants. Il répond personnellement de la conformité du dispositif et de la tenue du registre.

Les professionnels habilités à accéder à l’armoire engagent également leur responsabilité professionnelle à chaque manipulation. Tout prélèvement doit correspondre à une prescription médicale nominative (pour les pharmacies) ou à une administration effective (pour les services de soins).

Le chef d’établissement ou le directeur d’une structure de santé porte une responsabilité organisationnelle. Il doit s’assurer que les moyens matériels et humains nécessaires au respect de la réglementation sont effectivement mis en œuvre.

Traçabilité et gestion documentaire obligatoires

La réglementation impose également une traçabilité exhaustive de tous les mouvements concernant les stupéfiants.

- Le registre des stupéfiants

La tenue d’un registre spécial est une obligation légale et peut être manuscrite (registre coté et paraphé) ou informatisé, à condition que le système informatique garantisse l’inaltérabilité des données et permette l’édition immédiate d’un état complet en cas de contrôle.

Le registre doit comporter pour chaque mouvement :

- La date et l’heure de l’opération

- L’identification précise du médicament (dénomination, dosage, forme pharmaceutique)

- Le nombre d’unités concernées

- Le sens du mouvement (entrée ou sortie)

- Pour les sorties : l’identité du patient ou du service destinataire, la référence de la prescription

- L’identité et la signature du professionnel ayant effectué l’opération

- Le stock restant après l’opération

Les entrées (réceptions de commandes, retours de services) et les sorties (dispensations aux patients, transferts vers les services, destructions) doivent être consignées au fil de l’eau, sans délai.

- Inventaires périodiques obligatoires

Des inventaires réguliers doivent être réalisés pour confronter le stock théorique (calculé d’après le registre) au stock physiquement présent dans l’armoire. La fréquence minimale légale varie selon les structures :

- Pharmacies d’officine : au minimum une fois par an

- Établissements de santé : au minimum une fois par trimestre pour la PUI, mensuellement recommandé pour les services de soins détenteurs

Tout écart constaté entre le stock théorique et le stock réel doit faire l’objet d’un signalement immédiat au pharmacien responsable et d’une déclaration à l’Agence régionale de santé (ARS) si la divergence ne peut être expliquée rapidement.

Conservation des documents de conformité

Les établissements doivent conserver à disposition :

- Les arrêtés réglementaires applicables (versions en vigueur)

- Les certificats de conformité de l’armoire fournis par le fabricant

- Les factures d’achat ou bons de livraison de l’armoire

- La liste nominative des personnes habilitées à accéder à l’armoire, actualisée

- Les procédures internes détaillant l’organisation de la gestion des stupéfiants

- Les comptes rendus d’inventaires des trois dernières années minimum

Ces documents doivent pouvoir être présentés immédiatement lors de tout contrôle par l’inspection pharmaceutique régionale ou d’autres autorités compétentes.

Cas particuliers et exceptions réglementaires

La réglementation prévoit certaines adaptations selon les contextes d’exercice et les types de médicaments concernés.

Stupéfiants en liste I et II

Tous les médicaments classés comme stupéfiants sont soumis aux obligations complètes de stockage en armoire spéciale, sans distinction. Cependant, une nuance existe pour certaines préparations à base de stupéfiants fortement dilués ou combinés, qui peuvent relever d’un régime simplifié selon leur composition exacte.

Exceptions pour certains services hospitaliers

Les services d’urgence et blocs opératoires bénéficient parfois d’autorisations adaptées leur permettant de détenir dans des conditions spécifiques (chariots d’urgence sécurisés, armoires mobiles) des quantités limitées de stupéfiants pour administration immédiate. Ces dérogations restent strictement encadrées et soumises à autorisation préalable.

Les établissements militaires et certaines structures pénitentiaires appliquent des dispositions particulières définies par des textes spécifiques, tout en respectant les principes fondamentaux de sécurisation et de traçabilité.

Transport de stupéfiants

Le transport de stupéfiants entre structures (livraisons par les grossistes-répartiteurs, transferts entre établissements) obéit également à des règles spécifiques. Les véhicules doivent être équipés de coffres ou containers sécurisés, et le transport doit s’accompagner de documents justificatifs (bons de livraison sécurisés).

Les professionnels libéraux se déplaçant au domicile des patients (infirmiers, médecins) peuvent transporter des stupéfiants dans des trousses d’urgence verrouillables, sous réserve de tenir un registre et de justifier de la détention légale de ces produits.

Sanctions en cas de non-conformité

Le non-respect de la réglementation expose les professionnels et les établissements à des sanctions graduées selon la gravité des manquements constatés.

Absence ou non-conformité de l’armoire : Ce manquement majeur entraîne une mise en demeure immédiate de mise en conformité, assortie généralement d’un délai très court (quelques jours à quelques semaines selon la gravité). En cas de persistance, une suspension temporaire de l’autorisation de détention de stupéfiants peut être prononcée, rendant impossible la poursuite de certaines activités.

Défaut de traçabilité (registre absent, incomplet ou non tenu à jour) : L’inspection peut exiger une remise en ordre immédiate et intensifier la surveillance de l’établissement. Des contrôles inopinés plus fréquents s’ensuivent généralement. Une amende administrative peut être prononcée.

Gestion des accès défaillante (clés non sécurisées, personnels non habilités ayant accès) : Mise en demeure d’organisation avec obligation de formation des équipes. Selon la gravité, une sanction ordinale peut être envisagée pour le pharmacien responsable.

Disparition de stupéfiants non expliquée : Au-delà de la déclaration obligatoire à l’ARS, une enquête est systématiquement déclenchée. Si des détournements sont avérés, les sanctions pénales s’ajoutent aux sanctions administratives et ordinales.

Procédure de contrôle et d’inspection

L’inspection pharmaceutique régionale dépendant de l’ARS effectue des contrôles réguliers programmés, mais peut également intervenir de façon inopinée. Les inspecteurs vérifient la conformité matérielle de l’armoire, examinent le registre, contrôlent la concordance des stocks et interrogent les professionnels sur leurs procédures.

Un rapport d’inspection est systématiquement établi. Il mentionne les points conformes et les éventuels manquements observés. En cas de non-conformité, des observations (pour les points mineurs) ou une mise en demeure (pour les manquements substantiels) sont notifiées à l’établissement.

Le délai accordé pour la mise en conformité varie selon la gravité : de quelques jours pour une situation critique jusqu’à plusieurs mois pour des aménagements matériels complexes. Un contrôle de suivi intervient systématiquement à l’issue du délai imparti.

Responsabilité pénale

Au-delà des sanctions administratives, des poursuites pénales peuvent être engagées en cas de manquements graves, notamment si un détournement de stupéfiants est établi ou si la négligence a permis un vol ou une utilisation frauduleuse. Les peines encourues incluent des amendes importantes et, dans les cas les plus graves, des peines d’emprisonnement.